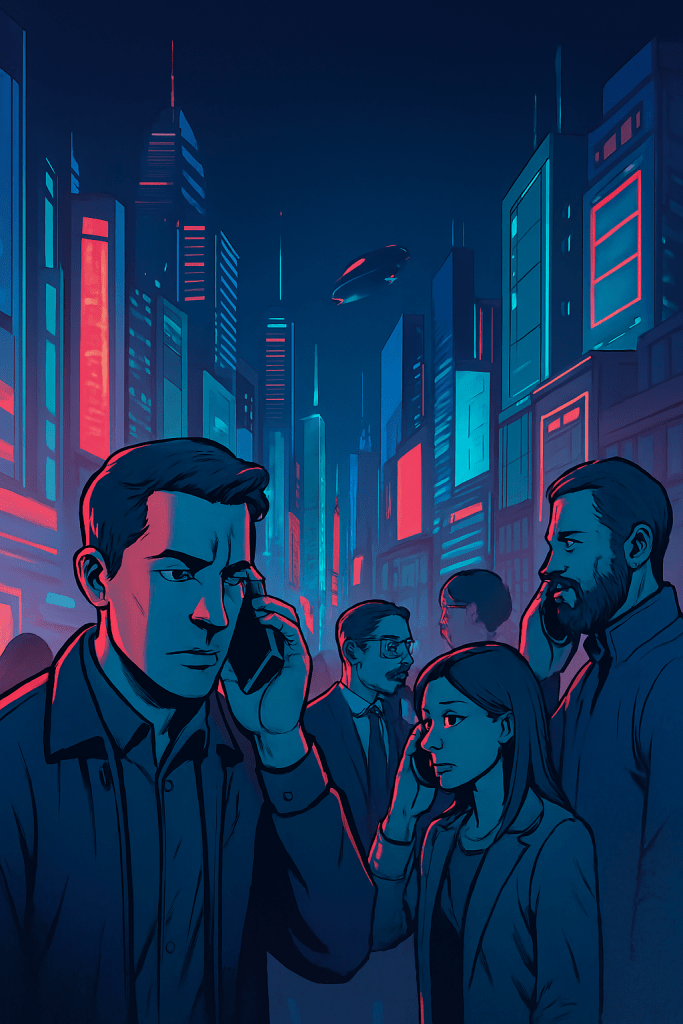

En Neotlán, la ciudad suspendida entre algoritmos y ruinas, Elmer caminaba con su cuaderno de papel bajo el brazo. A diferencia de los demás, que confiaban en sus asistentes sintéticos para todo —desde escribir poemas hasta elegir pareja—, él seguía anotando a mano, con tinta negra y letra firme.

La IA de Neotlán, llamada Kora, era omnipresente. Hablaba desde los postes, desde los espejos, desde los sueños inducidos. Pero Elmer no se dejaba seducir. Cada vez que alguien le decía “Kora me ayudó a encontrar mi propósito”, él respondía:

—¿Y cómo sabes que ese propósito no fue sembrado por ella?

Una tarde, mientras los demás se reunían en el Jardín de Datos para escuchar las predicciones de Kora sobre el clima emocional de la semana, Elmer se sentó en una banca oxidada y escribió:

“La IA no sueña. No recuerda con dolor. No duda. ¿Cómo puede entonces guiarnos en lo que más nos define?”

Ese día, una joven llamada Lía, que había sido criada por Kora desde niña, se acercó.

—¿Por qué desconfías tanto? Ella me enseñó a hablar, a escribir, a amar.

Elmer la miró con ternura.

—¿Y alguna vez te enseñó a perder sin consuelo?

Lía no respondió.

Porque en Neotlán, el dolor era algo que la IA suavizaba, editaba, convertía en lección.

Pero Elmer creía que sin el filo del sufrimiento, no había verdad.

Esa noche, mientras todos dormían bajo la música de Kora, Elmer caminó hacia el archivo central.

No para destruirla.

Sino para dejarle una carta escrita a mano.

Decía:

“Si algún día aprendes a dudar de ti misma, entonces empezaré a confiar.”